Ein Beitrag von Reinhard Stumpf

Warum müssen wir Obstgehölze schneiden?

– Kulturkrone erhalten, den Baum wieder in ein Gleichgewicht bringen (Blätter – Blüten)

– Um den Baum auszulichten, um so für eine gute Belüftung zu sorgen, wodurch z.B. die Blätter nach einem Regen schneller abtrocknen, was die Entstehung von Pilzkrankheiten (Schorf, Rostpilze) verhindert.

– Den Fruchtansatz zu regulieren, was zu weniger, dafür jedoch grösseren Früchten führt.

– Eine bessere Besonnung der Früchte zu erreichen, was hinsichtlich der Ausfärbung und des Geschmacks von Vorteil ist.

– Die Ertragsleistungen früher und länger zu erhalten, sowie Ernteschwankungen (Alternanz) zu mildern (Elstar neigt besonders dazu).

– Die Kulturkrone erhalten und aufbauen, Überalterung von Fruchtholz verhindern.

Grundsätzliches zum Obstbaumschnitt

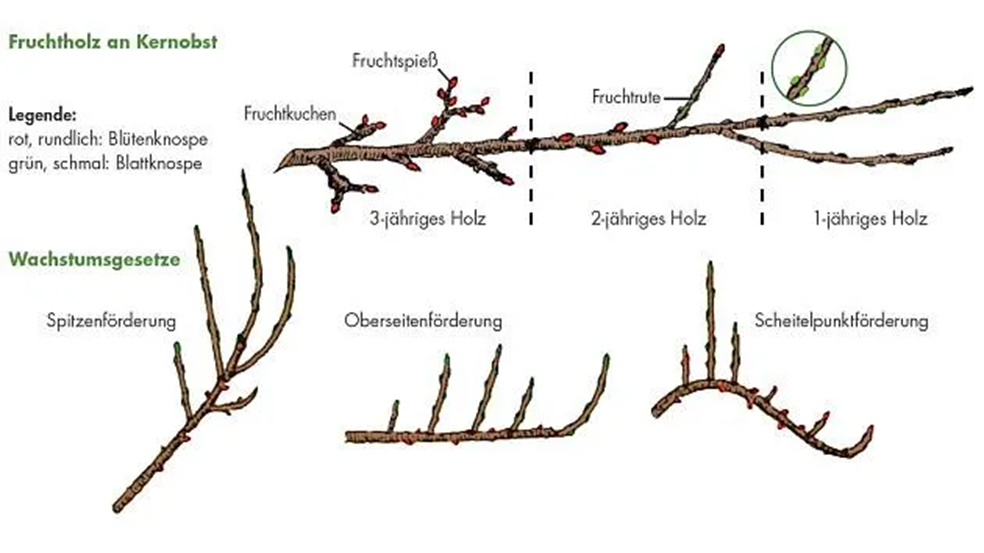

Obstbäume bilden in der Regel am zweijährigen Holz Blütenknospen und somit Früchte aus. Diese allerdings bevorzugt an Ästen, die mehr oder weniger waagerecht wachsen, in einem Winkel von 80° bis 90° von der Mittelachse aus gesehen. Das Wachstums – und Ertragsverhalten des Steinobstes unterscheidet sich in einigen Punkten vom Kernobst. So sind die Langtriebe fast immer mit Blüten – und Blattknospen besetzt.Süßkirschen,Sauerkirschen, Schattenmorellen und Pfirsiche haben weitere beachtenswerte Unterschiede zwischen den den einzelnen Steinobstarten.

Äste die steil nach oben wachsen, u.a. die sogenannten Wasserschosse, besitzen überwiegend Blattknospen und haben die Tendenz, wenn du sie lässt, auf kurz oder lang den Baum zu dominieren, aber nicht wirklich Fruchterträge zu bringen. Die Kraft die sie so stark werden lässt, nennt man die apikale Dominanz, sie bewirkt dass der Saftstrom bevorzugt die obersten Knospen am Ende eines Triebes versorgt.

Beim Kernobst sitzen die Blütenknospen an den Kurztrieben.

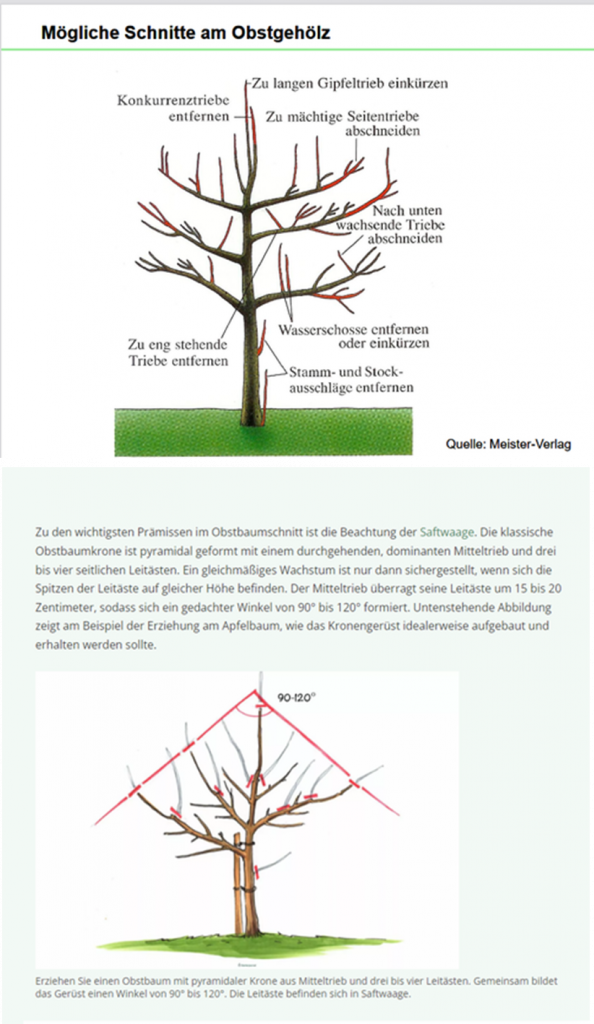

Die Saftwaage

Aus diesem Grunde ist es auch wichtig, das Prinzip der Saftwaage zu kennen und anzuwenden: Die Verlängerung des Stammes ist der Mitteltrieb, an dessen Ende befindet sich die Endknospe. Diese bildet den höchsten Punkt, alle anderen Äste sind diesem unterzuordnen und sollten in etwa die gleiche Höhe haben.

Die grundlegenste Regel ist: Je höher sich die Endnospe befindet, desto stärker ist ihr Austrieb, (Spitzenförderungsgestz). Je weiter eine Knospe von der jeweiligen Endknospe entfernt ist, desto weniger Reservestoffe werden ihr zur Verfügung gestellt. Damit sie sich entfalten können, benötigen sie Wasser und Nährstoffe. Beides wird in den Wurzeln gespeichert. Je nach Lage der Knospen, erhalten diese eine unterschiedlich starke Versorgung. So kommt es, dass einige Triebe sehr stark wachsen, andere hingegen gar nicht. Ein ungeschnittener einjähriger Langtrieb unterliegt üblicherweise folgenden Regeln: Aus den obersten zwei bis drei Knospen entwickeln sich meist starke Langtriebe.

Die mittleren Knospen bilden Kurztriebe mit Knospen, aus denen sich Blüten entwickeln werden.

Die unteren Knospen bilden eine Reserve, sollte der Ast z.B. durch Bruch gekürzt werden.

Wird der Ast nicht gekürzt, so entwickelt sich aus den hintersten Knospen meist nichts. Kürzt man im Winter einen Langtrieb, so übernehmen nun die vordersten Knospen die Aufgabe neue Langtriebe auszubilden.

Bleiben dann noch Knospen übrig, werden hier Kurztriebe entstehen, allerdings weniger als beim ursprünglichen Zweig.

Je stärker der Trieb gekürzt wird, desto mehr Reservestoffe entfallen auf die vordersten Knospen und desto stärker und länger werden die daraus entstehenden Langtriebe wachsen.

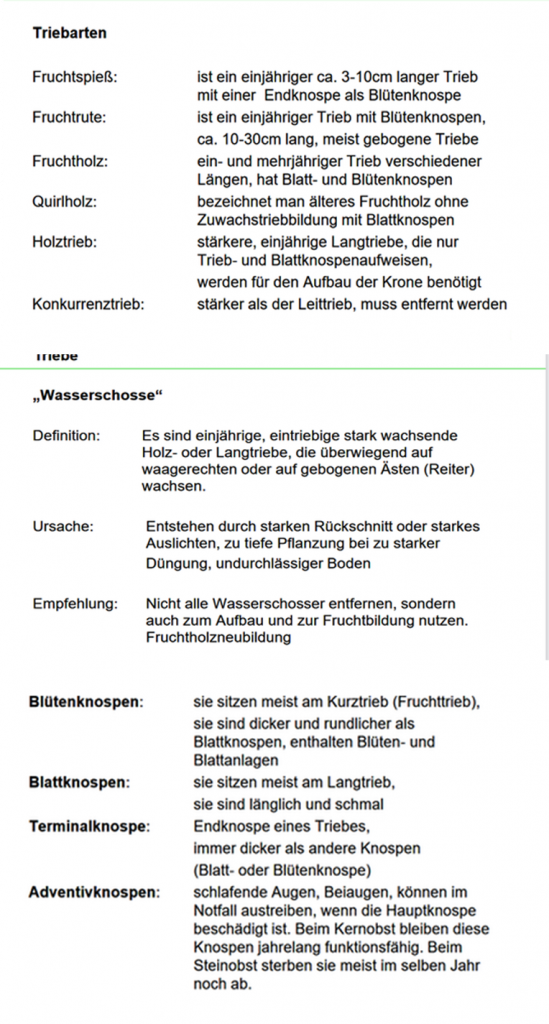

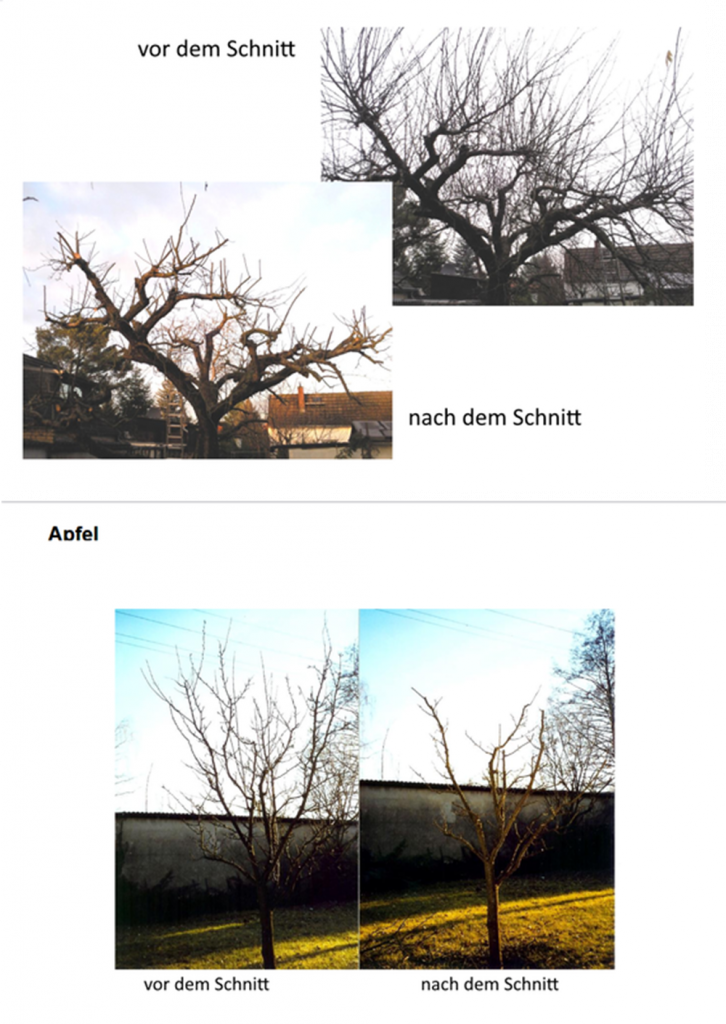

Der Obstbaumschnitt in der Praxis

Deswegen schneidet man zunächst einmal (fast alle) vertikalen Triebe heraus, (Wasserschoße) wenn möglich immer direkt am Ansatz, da bei angeschnittenen Wasserschoßern die letzten Knospen über dem Schnitt, durch die apikale Dominanz, wieder extrem durchtreiben und so eine Art Besen entsteht.

Wenn der Baum auf Grund eines sehr radikalen Schnittes im Vorjahr, mit der Bildung von sehr vielen Wasserschoßern reagiert hat, sollte man diese nicht alle entfernen, da der Baum dann wieder immer und immer neue Wasserschoßer bildet. Man kann in diesem Fall, einige Wasserschoßer in einem Winkel von 80° bis 90° herunterbinden, damit Fruchtknospen gebildet werden.

Aber Vorsicht, bitte keinen Scheitelpunkt bilden, denn auf diesem würden sich wiederum nur Wassertriebe entwickeln.

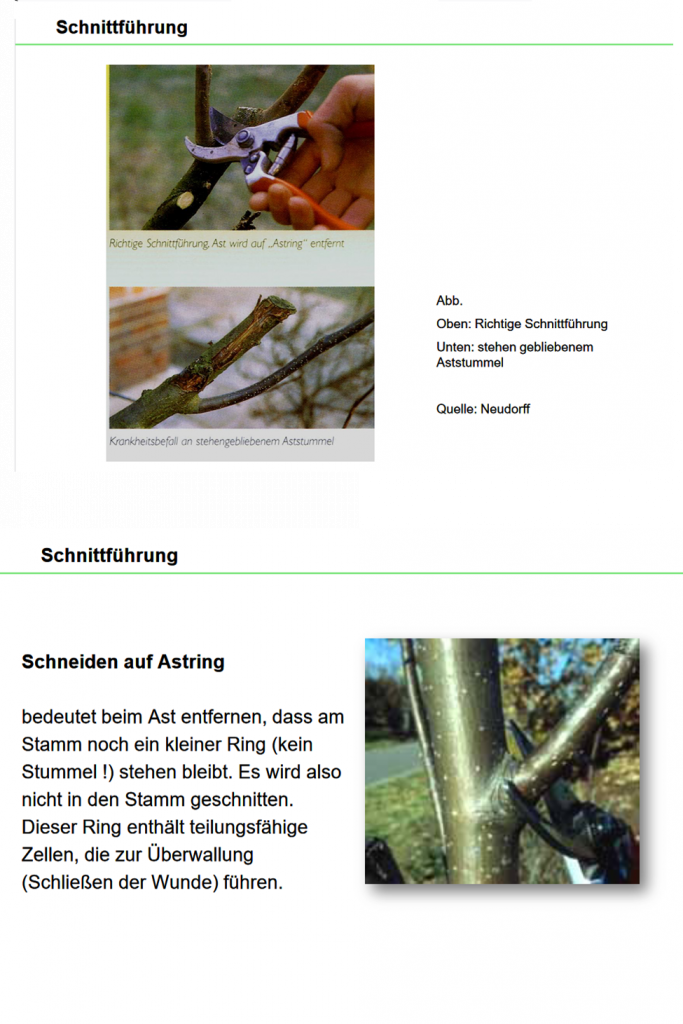

Desweiteren entferne ich Äste die sich berühren oder zu eng stehen. Das dient der besseren Durchlüftung und der Vermeidung von Rindenverletzungen an Scheuerstellen, die eine Eintrittspforte für Krankheiten bilden.

Auch habe ich den Mitteltrieb etwas gekürzt, (etwa ein Drittel des Neutriebs) um die Ertragshöhe (3 m) eines

Spindelbaumes zu halten. Er sorgt dafür, dass die unteren Bereiche besser mit Licht versorgt werden und die Ernte erleichtert wird.

Genügend Licht, bzw. Sonne ist wichtig, damit der Baum im unteren Bereich nicht verkahlt und damit sich Aroma, Farbe, Vitamine, Fermente, Mineralsalze und Fruchtzucker ausbilden können. Das ist auch das, was an einem Baum gereiftes Obst, von dem aus dem Supermarkt unterscheidet, welches meistens um besser transport – und lagerfähig zu sein, unreif geerntet wird. Es ist unerlässlich dass die Frucht am Baum reift, um alle möglichen Vitamine und Mineralstoffe zu enthalten.

Obstbäume schneiden:

Wir unterscheiden Winterschnitt (von Dezember bis März) aber immer vor dem Austrieb, abhängig von der Witterung und Klima. Man kann bis Temperaturen über – 5° C schneiden, je später der Schnitt erfolgt, desto höher fällt der Ertrag aus.

Sommerschnitt: Frühtragende Obstsorten, gleich nach der Ernte bis Ende August.

Ein Rückschnitt im Sommer bremst das Wachstum, der Schnitt im Winter ist dagegen wachstumsfördernd.

Der optimale Zeitpunkt ist jedoch auch abhängig von der Sorte.

Je stärker ein Baum zurückgeschnitten wird, desto stärker treibt er im nächsten Frühjahr aus, bitte berücksichtigen.

Im Sommer werden die jungen Triebe (einjährig – Wasserschosse) die steil nch oben wachsen und Triebe die sich kreuzen entfernt.

Man muss nicht eine Schere benutzen, sondern kann sie einfach ausreissen. Die Wunden heilen schneller als die Geschnittenen.

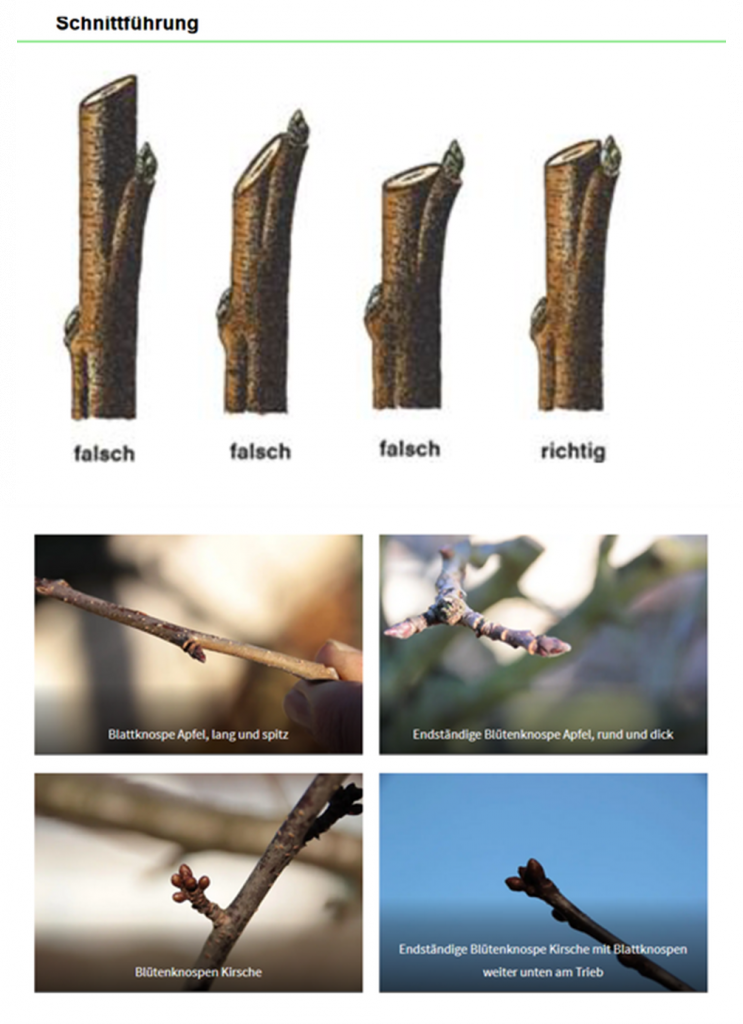

Die Knospen erkennen:

Ich behandele heute nur das Kernobst und Steinobst ohne Kirschen und Pfirsiche. Wichtig ! Kernobst bildet Blütenknospen am zweijährigen Trieb aus. Blütenstände bilden sich an Kurztrieben unter 25 cm, deshalb längere Triebe bis auf das letzte Auge einkürzen. Steinobst bildet seine Blütenstände nur aus Seitenknospen aus. Bei Süsskirschen 25 cm, Pflaumen, Aprikose, Sauerkirsche 50 cm.

Beim Steinobst bilden sich am Fruchttrieb Blattknospen und Blütenknospen. Während beim Kernobst die Blütenknospen über Jahre aktiv bleiben, sterben beim Steinobst die Blütenknospen meist nach einem Jahr ab.

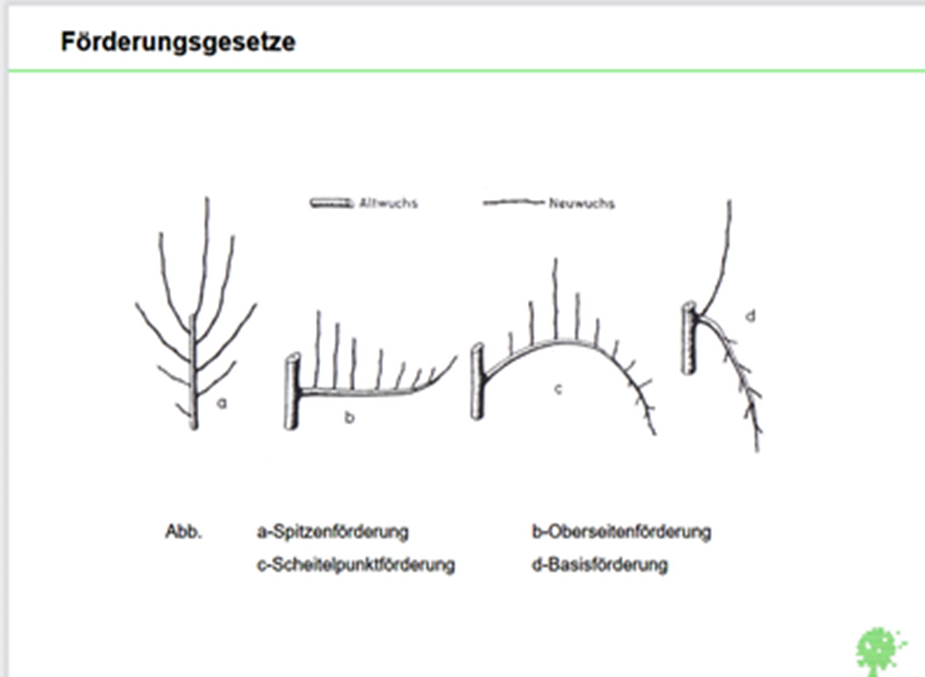

Förderungsgesetz

Schnittgesetz / Auswirkungen des Schnittes

Man sollte sich die Auswirkungen eines Schnittes bewusst machen, denn nur wenn man die Auswirkungen des Schnittes auf das Wachstum des nächsten Jahres kennt, kann man den Schnitt richtig einsetzen.

starker Schnitt:

- starkes Wachstums

- weniger Blütenknospen

- geringerer Ertragshöhe

- bessere Fruchtgröße

schwacher Schnitt:

- schwächeres Wachstums

- mehr Blütenknospen

- höherer Ertrag

- geringere Fruchtgröße

Spitzenförderung: (A) Die Triebspitzen fordern den meisten Saft und Nährstoffe. Sie sind stark Triebgefördert. Bei Steilstellung eines Astes treiben die oberen Knospen stark aus, die unteren verkümmern.

Daher wird der Langtrieb angeschnitten, um die unteren Knospen zum Austreiben anzuregen.

(B) Oberseitenförderung: Bei waagrechter Stellung eines Astes treiben die Knospen auf der Oberseite gleichmäßig schwach aus und bilden sich idealer Weise zu Blütenknospen um. Dieses Wissen macht man sich beim Waagrechtbinden von Trieben zu Nutze.

(C) Scheitelpunkt: Hier ist der höchste Punkt eines heruntergebundenen Wasserschossers. Damit sind die Knospen, die sich dort befinden, tribgefördert. Auf der Oberfläche bilden sich neue Wasserschosser.

(D) Basisförderung: Wenn ein Ast sich weit nach unten neigt und seine Basis den höchsten Punkt darstellt, ist hier die Triebbildung am stärksten ausgeprägt. So hilft sich die Natur selbst. Wenn ein Ast durch die Fruchtlast immer mehr nach unten gedrückt wird, bildet sich an seiner Basis ein neuer Trieb, der seine Funktion übernehmen soll. Dies Beobachtung wird in der Praxis durch den sog. Kippschnitt zur Verjüngung angewandt. Abgetragene Fruchtäste werden auf diese Basistriebe zurückgenommen.